出轨,三角关系,替身恋爱...烂俗网文套路却被同性华裔女导演拍成了高分青春片_Ellie

最近几周的口碑好片真是同性片泛滥。在刚刚结束的五一假期,又有一部高分同性电影诞生,就是这部在Netflix新上线的青春片《校园情圣》(The Half of It,又译《真心半解》)。

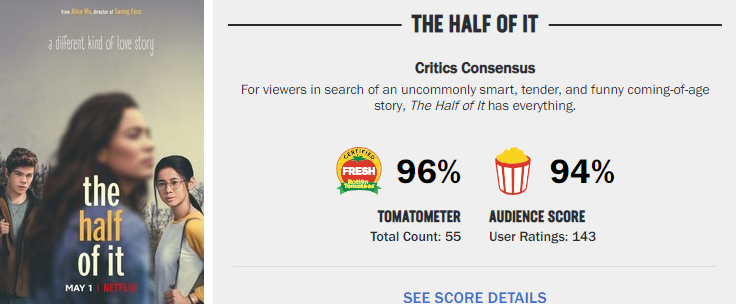

目前这部影片在国内外评分网站的成绩都很不错,烂番茄新鲜度96%,豆瓣也有8.1的分数。

校园+同性的电影近年来也是好莱坞热衷尝试的题材,2018年的《爱你,西蒙》同样是一部8分佳片。高中男生小心暗恋的过程细腻又温暖。

将同性故事加入到青春成长中,不仅一扫成年同性之爱的沉重,同时也完善了青少年们“爱情探索”的主题。从爱中重拾自我、获得成长,带来的共鸣完全可以超越年龄和性别。

《校园情圣》正是这样一部影片。虽然主题是女性间的爱情,但两女一男三个主角在一段错位关系中学会什么是爱,并重新认识自己的人生,是比同性噱头更重要的部分。

有趣的是,三位主角在电影中并没有同框出现

有趣的是,三位主角在电影中并没有同框出现

这从影片中恋爱戏的篇幅也可感受得出来,真正的约会日常少到可以忽略不计,大部分时间里都在表现年轻人们面对爱情和人生的迷茫,以及如何跨出解决问题的一步。

影片中另一值得关注的点是,整个故事是以一个华裔女孩的视角来展开的,再加上同性恋的身份,主角Ellie Chu的人设很有话题性。

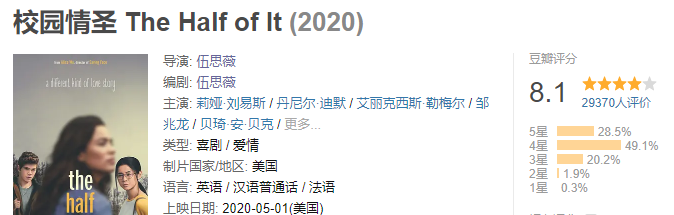

看到导演兼编剧是伍思薇,就会觉得这样的设定并不奇怪了。伍思薇本身就是美籍华裔,她的成名作《面子》(杨雅慧、陈冲主演),讲的也是华裔女同。

这次在《校园情圣》中,伍思薇也在主角Ellie Chu身上做了更多自我投射,比如穿衣风格和肢体状态都高度相似。

导演伍思薇和片中主角Ellie

导演伍思薇和片中主角Ellie

因此对于华裔在美国社会的生存状况,《校园情圣》也能表现得比较生动真实。

片中的Ellie Chu母亲早逝,和父亲Edwin(邹兆龙饰演)一起生活在小镇上。

Edwin原本获得了博士学位,只要在这个小镇的火车站干几年基层工作,就能被评为高级工程师。然而总公司以英语不够流利为由,一直不给升迁机会。

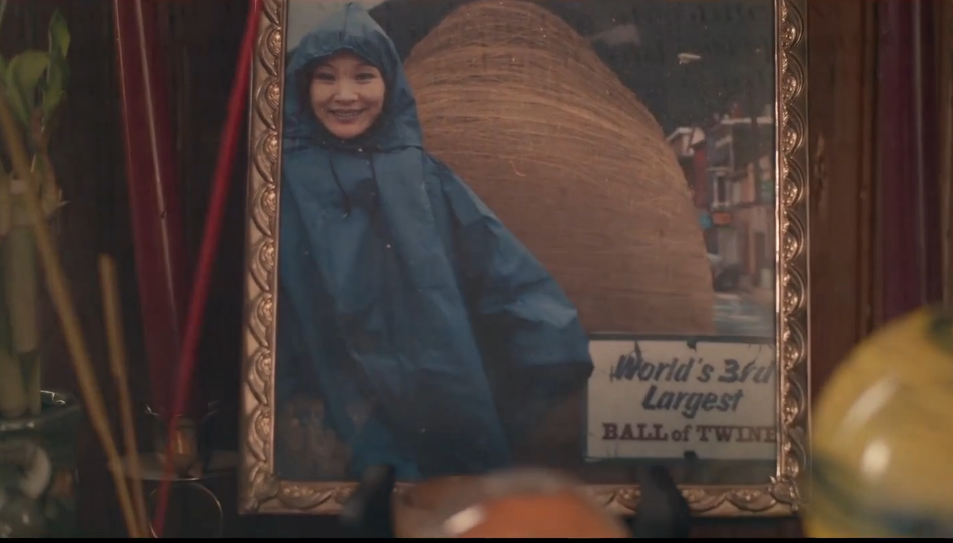

一个彩蛋:Ellie妈妈的照片就是陈冲

一个彩蛋:Ellie妈妈的照片就是陈冲

事业无望加上妻子病逝,Edwin深感人生已经没有盼头,终日宅在家看电视。女儿Ellie因此变得早熟,承担了很多家务甚至是父亲的部分工作,替父亲在火车路过小站时点亮信号灯,尽力让生活正常继续。

这对父女虽在美国生活多年,但骨子里还是典型的东方家庭相处模式:不会直接表达爱,但在细节处给予无声的关怀。比如父亲会默默关注女儿的情绪,向女儿的同学打听近况。

为女儿包饺子,送女儿上大学的场面,成为全片最大的泪点。

这段父女情,也会让国内观众感到些许亲切。

Ellie也符合许多人对华裔的印象,长相平平但聪明、勤奋,成绩全A,奖学金得主。面对一个作业主题,可以从六个不同的角度帮同学代写论文,妥妥的学霸。

她骨子里也有文艺基因,会弹钢琴,会吉他弹唱,喜欢电影和阅读,善于写作,关注世界的一切。

但Ellie在学校里没什么朋友,是个不合群的“异类”。

这一方面源于家庭变故,让Ellie很难彻底打开心扉交朋友。另一方面,Ellie的文艺和周围的同学们格格不入。在这个小镇上,同龄人们最大的爱好就是网上冲浪和开party。

这种反差,也为后来的爱情线埋下伏笔。另一位女孩Aster,其实也面临着同样的烦恼。

和美式校园片中常见的碧池型富家女校花不同,Aster这个校花更接地气,家庭普通,放学了还要到餐厅当服务员打工。

她喜欢绘画、阅读、关注时事,一度想考艺术类大学,但也会为现实妥协。

美术专业之路不好走,Aster始终对自己缺点信心。加上家境一般,也让Aster觉得和条件不错的男友走向婚姻,在小镇里安逸生活,对自己和家庭都有好处。

Aster就是典型的小镇文艺女青年,心里装着更大的世界,奈何周围人都理解不了。为了合群,只能默默忍受。

她的男友Trig是学校里的风云人物,外人看起来他们的确般配。

但Trig自恋又大男子主义,也和她没有太多共同话题。在这段恋爱关系里,Aster一直很纠结。

对于外貌,Aster也有清醒认知。她意识到学校里的女生小团体接纳她,就是因为长得讨喜。但Aster内心对于加入小圈子就要被同化的行为并不认同。

从爱情到友谊,再到自己的前途,Aster一直处于不敢直面真实自己的状态。害怕改变,同样是很多年轻人迷茫的根源。

当Ellie遇到Aster,两个相似的小镇文青就好像找到了另一半的自己。片名The Half of It,表达的就是这种状态。

但两个人的遇见并没有那么顺利,中间还插进了一个傻小伙Paul。

体育生Paul就是个典型直男。他喜欢校花Aster,因为对方长得漂亮,清新得“像刚磨出来的面粉”。写情书也满篇傻言傻语,什么都还没说清楚就单刀直入请求约会。

Paul倒是很有自知之明,深知靠自己的能力写情书表白十有八九会被拒(更何况这还是挖墙脚)。所他付费请文笔好的Ellie代写情书。

Ellie就此成为Paul的恋爱军师,研究Aster的一切,代写情书代发短信,教Paul怎么和Aster找话题交流。

这段恋爱教学+替身恋爱也制造了不少笑料。

Paul和女神约会,见面之后却无法接话。眼看就要穿帮,躲在一旁的Ellie又假装Paul,给Aster发短信说自己只是习惯了线上交流,面谈过于羞涩,而坐在对面却不知道两个女生在聊啥的Paul一脸懵。这行为真是典型的美式校园片喜剧桥段了。

只是,渐渐地Ellie发现在“恋爱替身”的角色里,自己慢慢爱上了Aster。

在这段三角关系里,三个年轻人都开启了一场自我探索。

Aster和Ellie,实际上是在“灵魂恋爱”。对Aster来说,躲在男孩Paul后面的Ellie像是一个情绪出口,既能找到共鸣,也能在某些问题上找到答案。

片中有一个经典场面,Ellie找了一面墙,以Paul的名义发给Aster地址,邀请她用涂鸦PK的方式交流画作。

Aster领会了什么是“画出勇敢的一笔”,于是决定重拾画笔找回初心。

当Ellie以Paul朋友的身份,和Aster出去玩的时候,Aster感受到了前所未有的放松——这是她第一次可以和另一个人畅聊自己的心里话,而不用把话题局限在讨论男生上。

Ellie在与Aster的关系中,收获了许多心灵共鸣。第一次有人把她给火车亮信号灯的枯燥工作形容成“很酷,像在主宰着宇宙”。

Ellie喜欢读的书,偏好的作者,也在与Aster的网聊中得以交流。

当听到Aster说,“希望你也能找到自己的信仰”,Ellie同样有了坚定初心的力量,于是选了心仪的大学。

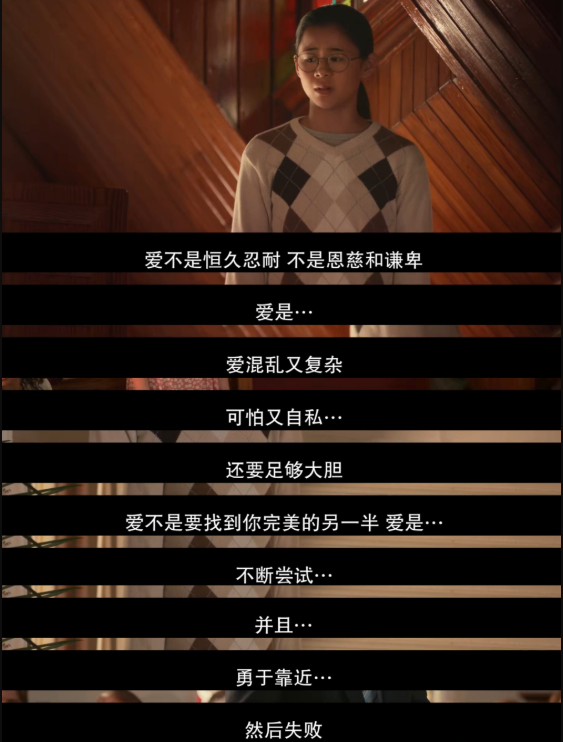

所谓灵魂伴侣,大概就是这样了。从未尝试过爱情的Ellie,由此懂得了什么是爱一个人。但这样的爱在大家都信奉基督教的小镇上,太难得到承认。

Paul在这段关系里同样有收获。他终于明白了爱关乎灵魂,而非只是外貌,他最终对长得不那么大众审美的Ellie产生了好感。

从Ellie父亲的经验里,Paul学到爱就是不去改变对方。

所以Paul鼓励着Ellie做自己,让她穿着打扮不需要迎合普通人对“淑女”的要求,才艺展示上大胆唱自己写的歌。

在Ellie的文案帮助下,Paul家的祖传香肠配方终于获得美食家青睐,他也下决心改良香肠配方,迎合更多食客。

“勇于改变,勇于做自己”说起来简单,这个主题在电影中甚至已经有些烂俗。但这样的故事之所以还让人喜欢,是因为里面有太多成长中必须经历的纠结,也是很多成年人放弃的自我。

尽管这个推动故事发展的三角恋矛盾看起来有些幼稚,但细节处仍抓住了很多人青春的影子。

为了喜欢一个人付出所有努力,执着于一些“不切实际”的爱好,关心世界却被批评“想太多有的没的”,第一次开始在现实和理想面前摇摆,初尝爱的甜与涩....我们也都是这样成长起来的。

当然,撒的谎最终是要被揭穿的。Paul知道了Ellie的真心,Aster发现原来和自己有共鸣的一直是另一个人。各种真相让三个人都有些错愕。

所以最终的结果是,爱情的部分谈不上不圆满,也谈不上不圆满。他们都各自表达心迹,然后先为了前途而努力。

片中唯一一场吻戏

其实看完全片,也不会因为这样的安排感到遗憾,更不会感觉到三个年轻人“三观不正过于狗血”。三个主角其实都有可爱一面,Aster有男友但同意和Paul约会,更多是当做释放压抑情绪的尝试,没有更多进一步的行为,她的“出轨”能够被观众理解。

Paul就像是忠犬型朋友,他在感情里只是搞不清楚状况,但对于Ellie,他总是贴心守护。

Ellie代表了很多普通女孩,她对于爱情的渴望,对理想的追求,都有一些激励作用。

The Half of It,不仅代表的是寻找另一半,更代表了年轻人对自己,对周围世界,对感情观的一知半解。

三个年轻人让自己逐渐变得“圆满”,获得成长,比收获爱情更加重要。

所以,片中这段稀里糊涂又有些混乱的关系,用常人的逻辑来看或许比较难接受和理解。但就整个故事而言,爱情线到底是怎样的,也已经不重要了。

对于两个长期感受着孤独寂寞的女孩来说,对象更重要的作用是一个情感寄托,从这个层面来看,也就无所谓性别了。

更进一步从两个人的相处来讲,导演或许想表达,无论同性恋还是异性恋,两个人维持长久稳定的关系里,精神共鸣比感官所得的即时快感更重要吧。

- 12023-01-14《心灵法医》:36集毫不枯燥,治愈的让人流泪

“我想让世界知道你曾经活过。” ——《心灵法医》

这是一部让我留着泪,唯一一部从头看到尾的悬疑剧。

在错综复杂的案件之下,隐藏着更多人生的启迪,让人唏嘘,《心灵法医》就是这样一部“悬疑外壳,人性内核”的治愈剧作。

一、人性和治愈:

有温度的法医是暖流此次。聂远挑战了一个完全..

“我想让世界知道你曾经活过。” ——《心灵法医》

这是一部让我留着泪,唯一一部从头看到尾的悬疑剧。

在错综复杂的案件之下,隐藏着更多人生的启迪,让人唏嘘,《心灵法医》就是这样一部“悬疑外壳,人性内核”的治愈剧作。

一、人性和治愈:

有温度的法医是暖流此次。聂远挑战了一个完全..- 22023-01-14《瞄准》6.7分收官!高开低走只因拖沓注水,黄轩演技成高光看点

热播剧《瞄准》在争议声中正式收官,豆瓣评分从开播时的7.8分降到6.7分,这部57集的剧集少有地以狙击手为题材,开播时口碑爆表但后期节奏变慢,不少观众表示:“这部剧要是只有25集就完美了”。

争议声中,黄轩的演技却获得一致称赞,“抛开节奏拖沓的毛病,主演的演技在线,尤其黄轩电影级的表演值..

热播剧《瞄准》在争议声中正式收官,豆瓣评分从开播时的7.8分降到6.7分,这部57集的剧集少有地以狙击手为题材,开播时口碑爆表但后期节奏变慢,不少观众表示:“这部剧要是只有25集就完美了”。

争议声中,黄轩的演技却获得一致称赞,“抛开节奏拖沓的毛病,主演的演技在线,尤其黄轩电影级的表演值..- 32023-01-14电影《风平浪静》:将现实的残酷,小人物的悲哀,展现得淋漓尽致

他原本是前途无量被保送名牌大学的优等生。却因保送名额被自己的好友、副市长的儿子顶替,阴差阳错成为一名杀人犯,之后逃离故土十五年,成为不起眼的石雕师傅,直到母亲病故重返家乡,却惊讶地发现父亲不仅有了情人,私生子都五岁了。

当初受害者家唯一的女孩,已经在孤儿院长成亭亭玉立的少女,让他产生照顾她的..

他原本是前途无量被保送名牌大学的优等生。却因保送名额被自己的好友、副市长的儿子顶替,阴差阳错成为一名杀人犯,之后逃离故土十五年,成为不起眼的石雕师傅,直到母亲病故重返家乡,却惊讶地发现父亲不仅有了情人,私生子都五岁了。

当初受害者家唯一的女孩,已经在孤儿院长成亭亭玉立的少女,让他产生照顾她的..- 42023-01-14《山楂树之恋》:纯美青涩的爱情唤起时代记忆,人性本真的时代

从我遇见你的那一天起,我就在心里恳求你,如果生活是一条单行道,就请你从此走在我的前面,让我时时可以看到你;如果生活是一条双行道,就请你让我牵着你的手,穿行在茫茫人海里,永远不会走丢。 ---《山楂树之恋》

一位美籍非职业作家艾米,以1975年左右的文革时期为背景,根据身边人的故事写出一段..

从我遇见你的那一天起,我就在心里恳求你,如果生活是一条单行道,就请你从此走在我的前面,让我时时可以看到你;如果生活是一条双行道,就请你让我牵着你的手,穿行在茫茫人海里,永远不会走丢。 ---《山楂树之恋》

一位美籍非职业作家艾米,以1975年左右的文革时期为背景,根据身边人的故事写出一段..- 52023-01-14《山河月明》徐妙云感情生活一般,因为朱棣只爱没背景的妃子

徐妙云

电视剧《山河月明》中有一条线就是男主朱棣和由颖儿饰演的女主徐妙云的感情线,剧中朱棣夫妻二人经历陌路,之后感情急剧升华,最后到两人不能分离。徐妙云的原型是成祖的皇后徐氏,历史上乃一代贤后,他们的结合首先是政治联姻的需要,感情生活的快意与否,只是后世的艺术渲染罢了。

一、徐氏入..

徐妙云

电视剧《山河月明》中有一条线就是男主朱棣和由颖儿饰演的女主徐妙云的感情线,剧中朱棣夫妻二人经历陌路,之后感情急剧升华,最后到两人不能分离。徐妙云的原型是成祖的皇后徐氏,历史上乃一代贤后,他们的结合首先是政治联姻的需要,感情生活的快意与否,只是后世的艺术渲染罢了。

一、徐氏入..- 62023-01-14张爱玲《第一炉香》:始于欲望的“爱情”,清一色的悲剧收场

祖母,是晚清重臣李鸿章的女儿——张爱玲身系名门,大家之后。然而《清通鉴》有言:李鸿章无分老幼,张佩纶不是东西。

李鸿章在朝为官,将自己唯一女儿嫁给对头张佩纶,而且对方还是个三妻四妾的老头。这对“老少配”着实让人不解,但张佩纶之子却孕育了近代文坛上的女性传奇——足可慰藉愤懑之情绪。

..

祖母,是晚清重臣李鸿章的女儿——张爱玲身系名门,大家之后。然而《清通鉴》有言:李鸿章无分老幼,张佩纶不是东西。

李鸿章在朝为官,将自己唯一女儿嫁给对头张佩纶,而且对方还是个三妻四妾的老头。这对“老少配”着实让人不解,但张佩纶之子却孕育了近代文坛上的女性传奇——足可慰藉愤懑之情绪。

..- 72023-01-14《沙海》官宣启动,概念海报曝光!由南派三叔同名原著小说改编

《沙海》官宣启动了,概念海报曝光!这是由南派三叔同名原著小说改编的,讲的就是吴邪的反击,黎簇被袭,背被割伤成地图,从而引出吴邪向所有事情幕后黑手(汪派)的一系列反攻大计划。

吴邪用可怖的事情逼黎簇走进计划,带他到沙漠历险,然后放他回家,给他寄武器尸体和怪蛇,让敌人认为黎簇经历并知道了很重要的..

《沙海》官宣启动了,概念海报曝光!这是由南派三叔同名原著小说改编的,讲的就是吴邪的反击,黎簇被袭,背被割伤成地图,从而引出吴邪向所有事情幕后黑手(汪派)的一系列反攻大计划。

吴邪用可怖的事情逼黎簇走进计划,带他到沙漠历险,然后放他回家,给他寄武器尸体和怪蛇,让敌人认为黎簇经历并知道了很重要的..- 82023-01-14电影《你的婚礼》的结局

电影《你的婚礼》的结局是:周潇齐和尤咏慈没有在一起。女主尤咏慈嫁给别人,周潇齐在尤咏慈的婚礼上,告别了美好的过去。《你的婚礼》由许光汉、章若楠主演,讲述了两个人在高中相识,在成长过程中相恋,陪伴彼此走过了15年青春的故事。

游泳特长周潇齐在打架中遇到转学生尤咏慈,并对她一见钟情。从此,周潇齐..

电影《你的婚礼》的结局是:周潇齐和尤咏慈没有在一起。女主尤咏慈嫁给别人,周潇齐在尤咏慈的婚礼上,告别了美好的过去。《你的婚礼》由许光汉、章若楠主演,讲述了两个人在高中相识,在成长过程中相恋,陪伴彼此走过了15年青春的故事。

游泳特长周潇齐在打架中遇到转学生尤咏慈,并对她一见钟情。从此,周潇齐..- 92023-01-14《一不小心捡到爱》安心身世曝光,刚回家就遭到刺杀,被父亲斥责

《一不小心捡到爱》安心身世曝光,刚回家就遭到刺杀,被父亲斥责。《一不小心捡到爱》由赵露思饰演女主顾安心,这种小甜剧对赵露思来说就是本色出演,她太适合这样的人物了。赵露思虽然出演过很多类似的角色,但她却是抛剧脸,每一个角色都很有代入感。

顾安心一出场是一个快递小妹,她在一个暴雨的夜晚遇到了出车祸的..

《一不小心捡到爱》安心身世曝光,刚回家就遭到刺杀,被父亲斥责。《一不小心捡到爱》由赵露思饰演女主顾安心,这种小甜剧对赵露思来说就是本色出演,她太适合这样的人物了。赵露思虽然出演过很多类似的角色,但她却是抛剧脸,每一个角色都很有代入感。

顾安心一出场是一个快递小妹,她在一个暴雨的夜晚遇到了出车祸的..- 102023-01-14《重启之深渊疑冢》上映,重启小队险遭团灭,黑瞎子大战触手怪!

悬疑惊悚恐怖电影《重启之深渊疑冢》已经在网络视频平台上映播出了,该片由陈聚力执导,季晨、季肖冰联合主演,主要讲述了黑瞎子和解雨臣相遇神秘古寨,携手闯入深渊破解迷局,力破上古之争的故事!

和去年上映的《重启之蛇骨佛蜕》一样,《重启之深渊疑冢》依旧是一部以“黑瞎子”为主角的番外网大。拍番外网大似..

悬疑惊悚恐怖电影《重启之深渊疑冢》已经在网络视频平台上映播出了,该片由陈聚力执导,季晨、季肖冰联合主演,主要讲述了黑瞎子和解雨臣相遇神秘古寨,携手闯入深渊破解迷局,力破上古之争的故事!

和去年上映的《重启之蛇骨佛蜕》一样,《重启之深渊疑冢》依旧是一部以“黑瞎子”为主角的番外网大。拍番外网大似..