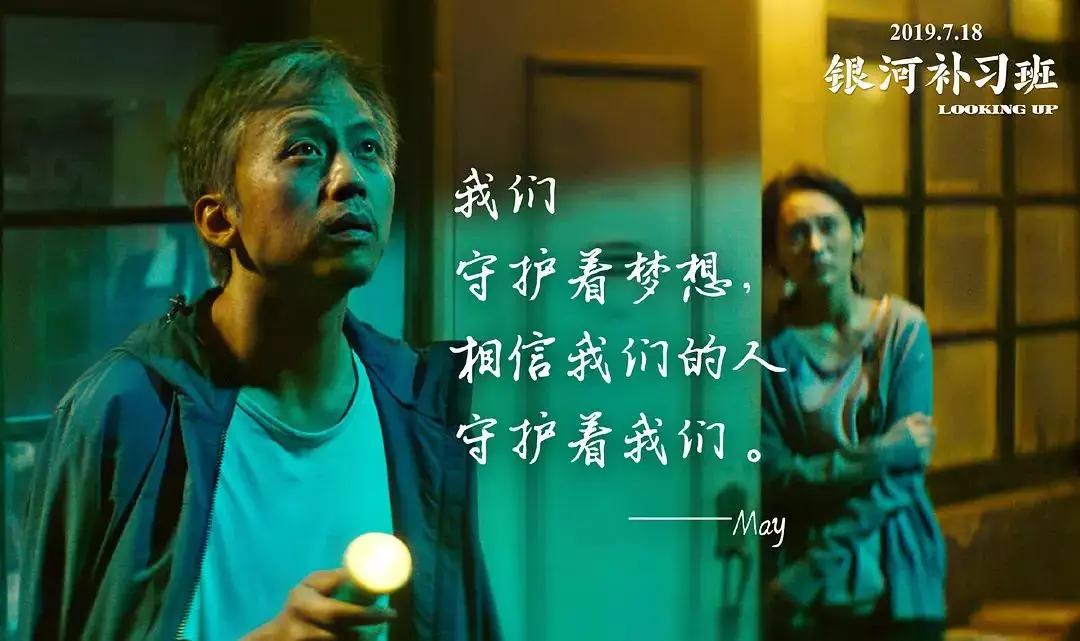

邓超哭着拍完的电影,我终于看懂_马皓文

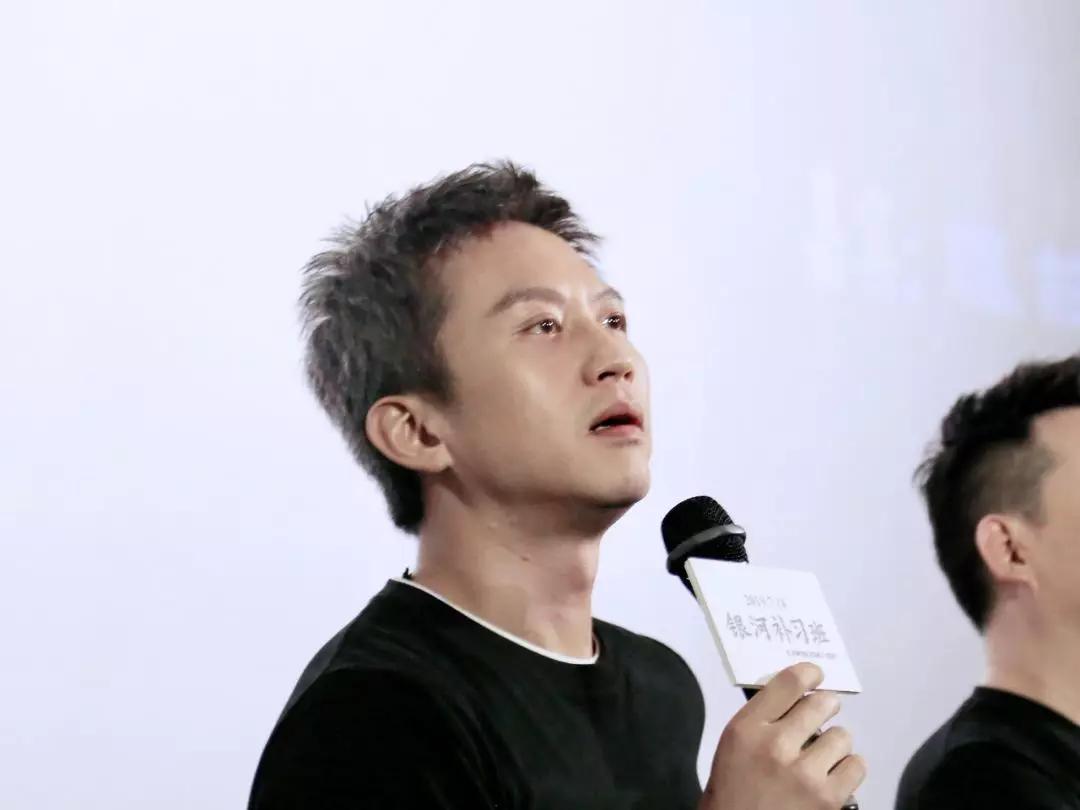

邓超哭了。

电影《银河补习班》的映后互动刚刚开始,第一位获得提问机会的女孩站起身,表示想念一篇自己写的“作文”。

话音未落,所有人都笑了;她轻声念起,所有人又都沉默了。

“如果说陪伴是最好的爱,那多久的陪伴才是爱呢?

一辈子很长,爸爸不能陪我到最后,只能陪我一会儿。

可是他就像一束光,一直会在我的生命中为我指引方向……”

与其说这是一篇写给电影的非命题作文,不如说,这是一首思念熬成的写给父亲的诗,一字一针,温柔却戳心。

听着听着,我忍不住鼻酸,扭头一看,邓超已然悄悄落泪。

从邓超的老家南昌出发,路演走过长沙、南京、郑州、济南……再开启“五城首映”——重庆、成都、广州、上海、北京。

30天,导演邓超、俞白眉携《银河补习班》其他主创,走过一座座城市,听取一个又一个鲜活真实的故事。

他们也见证了,那些观众是如何被电影击中内心,笑着、哭着,陷入一场场回忆杀。

跟随主创们走了两站首映,加上6月上影节看片,我已经三刷《银河补习班》。

奇妙的是,每一次重看,笑点、泪点、值得思考的点,会在原有基础上重新发酵,酿出新的滋味。

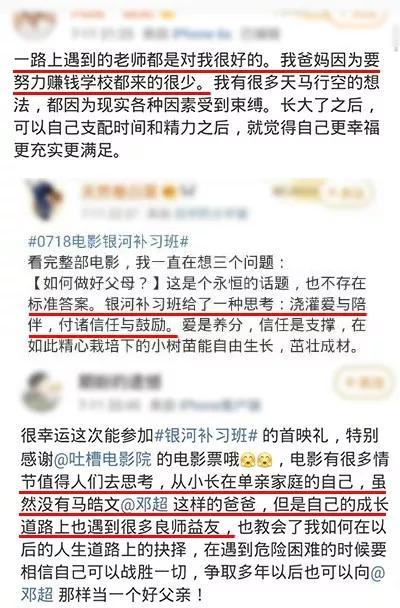

我们观影团粉丝的反馈,也证明了这一点——

许多人写下真情实感的千字小论文:

字里行间,有对童年的追忆,有对教育的深思,更多的,是心口回荡的共鸣。

在这个撤/改档频频的夏天,《银河补习班》的“爆”已经不成问题。

问题是,它怎么就这么“耐嚼”?

于我而言,并非剧情有多复杂或者拍摄技巧有多精妙。

最能触动人心的,往往是最朴素、真实却常被忽略的情感痕迹。

且这痕迹,由于观影者个人经历的千差万别,也能酝酿出不同的解读。

最初我以为,马皓文(邓超 饰)的乐观源自他的实力。

亚运火炬手,顶尖工程师。

是那个年代人人欣羡的“人物”。

那样让人敬仰的体面,马皓文拥有过,他的自信,从脸庞眼角流露出来。

尤其在担任火炬手的那天,他抱起儿子马飞,也撑起了马飞的骄傲。

结果……

眼见他起大桥,眼见他桥塌了。

最戏剧性的转折发生在最荣耀的时刻。

马皓文锒铛入狱,最关键的是名节不保,于这个人的打击,在我看来,几乎致命。

尤其,他是一位父亲。

儿子敬仰的大英雄,瞬间转为人人喊打的“大坏蛋”。

他自己有口,但有口难言。

稚子年幼,他用善意编了个谎。

悠悠铁窗,七载一过,当我看到那个依然意气风发的马皓文站在马飞面前。

莫名心疼。

被进入青春叛逆期的儿子,一拳拳打在肩膀上;

被以前亲如一家的同事,视作拖后腿的挡箭牌;

被前妻善意地嘲讽;

被校主任粗暴地看轻;

……

他却仍能微笑着,用崇拜的眼神看着儿子,告诉他,他是这世界上最聪明的孩子,而自己要带他上的,是宇宙最好的“银河补习班”。

这近乎盲目的乐观,是刻在骨子里的天赋吧?

我暗暗想。

直到眼见那一幕——

经历连番挫折后,马皓文的情绪走到崩溃边缘。

他绷不住,发了火。

第二天一早,却看到了儿子偷偷放下的小纸条:

“爸爸,像你一样永远不认输。”

他顿了一瞬,然后把自己的脸藏在毛巾里,偷偷哭了……

我的心口猛然一抽。

这才意识到,没有无时无刻的乐观,只有成年人的死撑。

你以为马皓文心理承受能力超凡脱俗?

不,爸爸也会疼,只是,他们更擅长忍。

三刷下来,对父子关系的理解,其实也一直再变。

起初,我喜欢电影对马皓文详尽的刻画。

摆脱“慈父”的片面性,把大丈夫能屈能伸、父亲的开明与脆弱、男人真正的血性都赋予他,丰满整个角色。

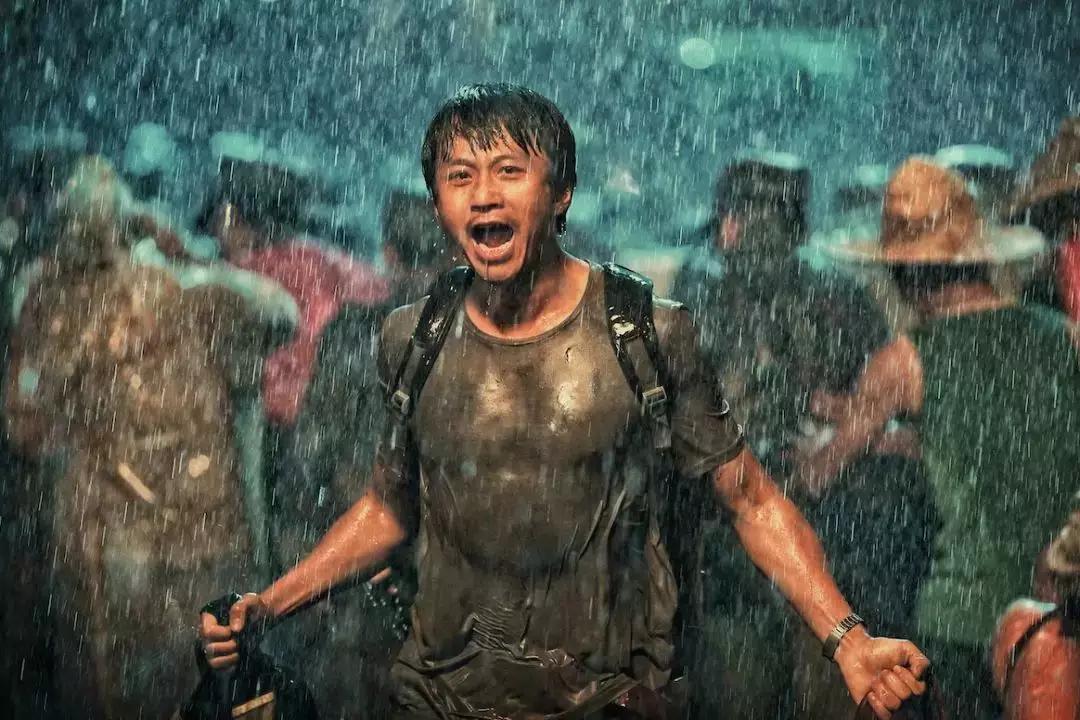

片中有场暴雨中寻子的戏,一定会让很多观众印象深刻。

洪水之中,马皓文向着儿子可能在的位置放声疾呼。

明明心里已经绝望到极致,却要按捺住所有消极情绪,强行稳住语气、放大音量,对着暴雨狂洪向儿子抛出生的最后希望。

他的声嘶力竭,让我看到一位父亲能够释放的所有强大。

电影里有许多类似的,马皓文用父亲的身躯去为儿子挡风遮雨的情节。

父亲当为铠甲,似乎已成公理;而孩子呢,永远甘做被庇护的雏鹰?

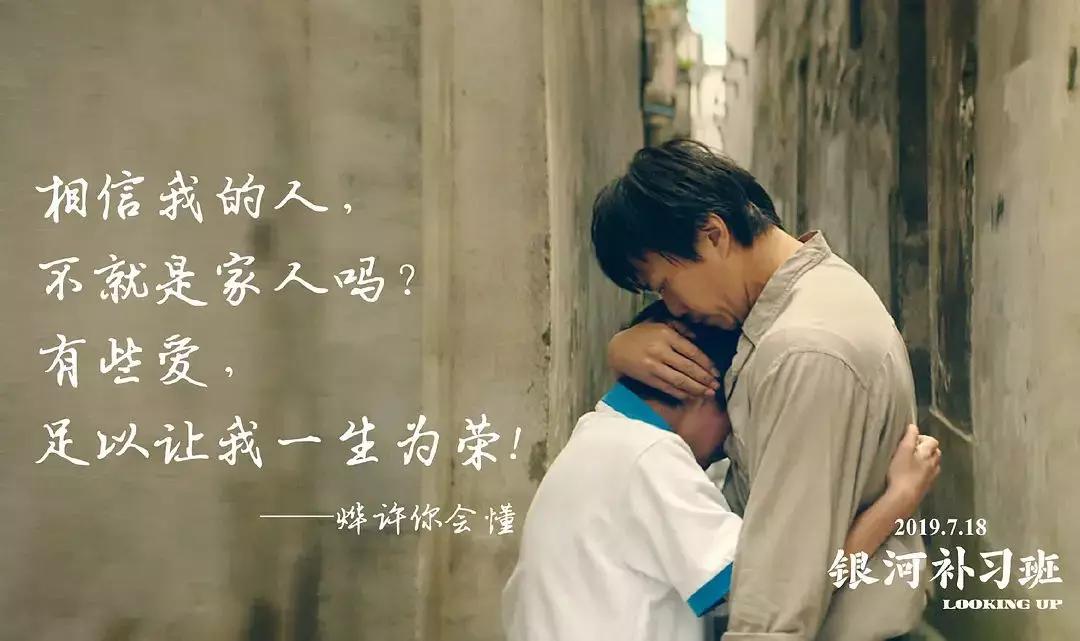

三刷电影后才发现,电影有个讲述父子情的高级之处:

这对父子,其实是彼此的软肋与铠甲。

年幼的马飞,成人世界里被定性的弱者,爸爸羽翼下被保护的雏鸟,但他从始至终坚信父亲的正直、善良和伟大。一个人,不惜跟周遭为敌。

在爸爸被折辱的关键时候,哪怕势单力薄,哪怕以卵击石,他也会奋不顾身冲上前去。

若马皓文击中我的是强者的脆弱,那马飞打动我的,绝对是弱者的坚强。

这种反差感,完美制造了戏剧张力的同时,恰恰让我们捕捉到中国式亲情关系的影子。

从当年朱旭老爷子那部《刮痧》,到今天的《银河补习班》亦是如此。

不善于口头表达的爱意,其实都藏在了默契的互相支撑中,满溢得层层叠叠。

考虑到时间变量的话,整部电影的共情感,能被放得更大。

因为我们每个观众,或多或少,都能在那些历史节点中,找到自己的足迹:

迎亚运的北京,有没有你跟熊猫、花车合照的影子;

香港回归时,升国旗奏国歌的记忆好像瞬间鲜活;

98年抗洪救灾,身先士卒众志成城成为一个时代的精神坐标;

……

集体记忆次第呈现,带出的亦有岁月流转不随人愿的沧桑。

父子情与时光流转叠加起来,无疑凝聚成一枚重磅催泪弹。

电影做了最划算的“软着陆”处理,把细枝末节抛给观众去寻找。

一个被带上太空的手作地球仪,一件老式的家用手电筒——

既是父子情深传递的例证,又是成长埋下的伏笔。

七年又过七年。

几个七年过去,儿子长成了爸爸眼中的骄傲,爸爸则成为儿子眼中被叮嘱和照料的人。

父子之间的地位悄然逆转,变化亦随之埋藏。

马飞的外表,已然越过了父亲曾给他画下的身高线;而他的内心呢,真的按照马皓文的期望,成为父亲希望他成为的那种人了吗?

一路学习思考、实现自己的理想,就算是成功的全部了吗?

电影把想象空间让了出来。

毕竟,每个人心中都有答案。

我欣赏的是,导演在展现马飞身份与心态转变的同时,也在某种程度上展现了为人父母的困惑与迷茫。

那些看似完美的教育,是如何“失败”的呢?

影片结局算得上圆满,但不知道为什么,我总隐隐感到一丝悲情。

也许是回忆段落较重,也许是在得知邓超与其父亲的故事后,就不自觉拿他的经历与片中细节相对比,脑补出光影与现实的互文。

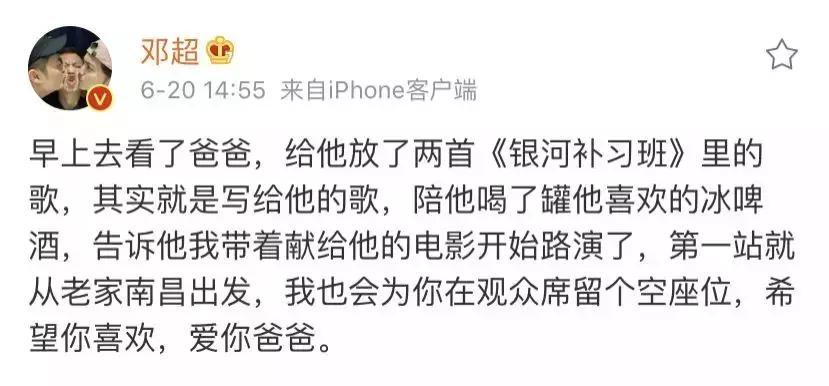

《银河补习班》开启路演那天,邓超发了一条微博。

献给爸爸的电影,留在观众席的空座位。

明明是弥补遗憾的果实,闻到熟悉的香味就叫人想落泪。

这不是邓超第一次流露对爸爸的思念。

去年的父亲节,他忍不住拨打爸爸的旧号码。

“好希望电话能通,哪怕是陌生人,我会听很久很久。”

可惜,那号码已经是空号,那个想与他分享荣光与幸福的人,已经化作天上星。

星星恒久闪烁,而心中遗憾的黑洞再难填补。

这也是为什么,邓超说,拍《银河补习班》,把他的眼泪都哭干了。

作为观众,看两个半小时的电影如同坐了一次情感过山车,是一个总结自己在亲情关系和教育策略中成败得失的机会。

而作为最全情投入的创作者,其中的酸甜苦辣很难为外人道。

唯一值得庆幸的是,邓超用这样一部弥补遗憾的作品,这样一枚深水炸弹,炸出更多埋在记忆深处的微妙情感,进而生出“抢救”的欲望。

抢救什么呢?

抢在离别到来之前,拥抱所有的爱。

我很喜欢俞白眉导演的一句话,“有了孩子你才知道,自己原来有那么多爱的能力。”

不要荒废这项能力。

即便人生是一场注定目送渐行渐远的旅程,只要有爱的能力,就还有留存幸福的可能。

纵然这是一枚因遗憾而生的果实,但——

如果看完《银河补习班》,你会产生抱抱父母或者跟孩子谈谈心的冲动。

我想,也算是电影某种程度上的圆满了。

- 12023-01-14《心灵法医》:36集毫不枯燥,治愈的让人流泪

“我想让世界知道你曾经活过。” ——《心灵法医》

这是一部让我留着泪,唯一一部从头看到尾的悬疑剧。

在错综复杂的案件之下,隐藏着更多人生的启迪,让人唏嘘,《心灵法医》就是这样一部“悬疑外壳,人性内核”的治愈剧作。

一、人性和治愈:

有温度的法医是暖流此次。聂远挑战了一个完全..

“我想让世界知道你曾经活过。” ——《心灵法医》

这是一部让我留着泪,唯一一部从头看到尾的悬疑剧。

在错综复杂的案件之下,隐藏着更多人生的启迪,让人唏嘘,《心灵法医》就是这样一部“悬疑外壳,人性内核”的治愈剧作。

一、人性和治愈:

有温度的法医是暖流此次。聂远挑战了一个完全..- 22023-01-14《瞄准》6.7分收官!高开低走只因拖沓注水,黄轩演技成高光看点

热播剧《瞄准》在争议声中正式收官,豆瓣评分从开播时的7.8分降到6.7分,这部57集的剧集少有地以狙击手为题材,开播时口碑爆表但后期节奏变慢,不少观众表示:“这部剧要是只有25集就完美了”。

争议声中,黄轩的演技却获得一致称赞,“抛开节奏拖沓的毛病,主演的演技在线,尤其黄轩电影级的表演值..

热播剧《瞄准》在争议声中正式收官,豆瓣评分从开播时的7.8分降到6.7分,这部57集的剧集少有地以狙击手为题材,开播时口碑爆表但后期节奏变慢,不少观众表示:“这部剧要是只有25集就完美了”。

争议声中,黄轩的演技却获得一致称赞,“抛开节奏拖沓的毛病,主演的演技在线,尤其黄轩电影级的表演值..- 32023-01-14电影《风平浪静》:将现实的残酷,小人物的悲哀,展现得淋漓尽致

他原本是前途无量被保送名牌大学的优等生。却因保送名额被自己的好友、副市长的儿子顶替,阴差阳错成为一名杀人犯,之后逃离故土十五年,成为不起眼的石雕师傅,直到母亲病故重返家乡,却惊讶地发现父亲不仅有了情人,私生子都五岁了。

当初受害者家唯一的女孩,已经在孤儿院长成亭亭玉立的少女,让他产生照顾她的..

他原本是前途无量被保送名牌大学的优等生。却因保送名额被自己的好友、副市长的儿子顶替,阴差阳错成为一名杀人犯,之后逃离故土十五年,成为不起眼的石雕师傅,直到母亲病故重返家乡,却惊讶地发现父亲不仅有了情人,私生子都五岁了。

当初受害者家唯一的女孩,已经在孤儿院长成亭亭玉立的少女,让他产生照顾她的..- 42023-01-14《山楂树之恋》:纯美青涩的爱情唤起时代记忆,人性本真的时代

从我遇见你的那一天起,我就在心里恳求你,如果生活是一条单行道,就请你从此走在我的前面,让我时时可以看到你;如果生活是一条双行道,就请你让我牵着你的手,穿行在茫茫人海里,永远不会走丢。 ---《山楂树之恋》

一位美籍非职业作家艾米,以1975年左右的文革时期为背景,根据身边人的故事写出一段..

从我遇见你的那一天起,我就在心里恳求你,如果生活是一条单行道,就请你从此走在我的前面,让我时时可以看到你;如果生活是一条双行道,就请你让我牵着你的手,穿行在茫茫人海里,永远不会走丢。 ---《山楂树之恋》

一位美籍非职业作家艾米,以1975年左右的文革时期为背景,根据身边人的故事写出一段..- 52023-01-14《山河月明》徐妙云感情生活一般,因为朱棣只爱没背景的妃子

徐妙云

电视剧《山河月明》中有一条线就是男主朱棣和由颖儿饰演的女主徐妙云的感情线,剧中朱棣夫妻二人经历陌路,之后感情急剧升华,最后到两人不能分离。徐妙云的原型是成祖的皇后徐氏,历史上乃一代贤后,他们的结合首先是政治联姻的需要,感情生活的快意与否,只是后世的艺术渲染罢了。

一、徐氏入..

徐妙云

电视剧《山河月明》中有一条线就是男主朱棣和由颖儿饰演的女主徐妙云的感情线,剧中朱棣夫妻二人经历陌路,之后感情急剧升华,最后到两人不能分离。徐妙云的原型是成祖的皇后徐氏,历史上乃一代贤后,他们的结合首先是政治联姻的需要,感情生活的快意与否,只是后世的艺术渲染罢了。

一、徐氏入..- 62023-01-14张爱玲《第一炉香》:始于欲望的“爱情”,清一色的悲剧收场

祖母,是晚清重臣李鸿章的女儿——张爱玲身系名门,大家之后。然而《清通鉴》有言:李鸿章无分老幼,张佩纶不是东西。

李鸿章在朝为官,将自己唯一女儿嫁给对头张佩纶,而且对方还是个三妻四妾的老头。这对“老少配”着实让人不解,但张佩纶之子却孕育了近代文坛上的女性传奇——足可慰藉愤懑之情绪。

..

祖母,是晚清重臣李鸿章的女儿——张爱玲身系名门,大家之后。然而《清通鉴》有言:李鸿章无分老幼,张佩纶不是东西。

李鸿章在朝为官,将自己唯一女儿嫁给对头张佩纶,而且对方还是个三妻四妾的老头。这对“老少配”着实让人不解,但张佩纶之子却孕育了近代文坛上的女性传奇——足可慰藉愤懑之情绪。

..- 72023-01-14《沙海》官宣启动,概念海报曝光!由南派三叔同名原著小说改编

《沙海》官宣启动了,概念海报曝光!这是由南派三叔同名原著小说改编的,讲的就是吴邪的反击,黎簇被袭,背被割伤成地图,从而引出吴邪向所有事情幕后黑手(汪派)的一系列反攻大计划。

吴邪用可怖的事情逼黎簇走进计划,带他到沙漠历险,然后放他回家,给他寄武器尸体和怪蛇,让敌人认为黎簇经历并知道了很重要的..

《沙海》官宣启动了,概念海报曝光!这是由南派三叔同名原著小说改编的,讲的就是吴邪的反击,黎簇被袭,背被割伤成地图,从而引出吴邪向所有事情幕后黑手(汪派)的一系列反攻大计划。

吴邪用可怖的事情逼黎簇走进计划,带他到沙漠历险,然后放他回家,给他寄武器尸体和怪蛇,让敌人认为黎簇经历并知道了很重要的..- 82023-01-14电影《你的婚礼》的结局

电影《你的婚礼》的结局是:周潇齐和尤咏慈没有在一起。女主尤咏慈嫁给别人,周潇齐在尤咏慈的婚礼上,告别了美好的过去。《你的婚礼》由许光汉、章若楠主演,讲述了两个人在高中相识,在成长过程中相恋,陪伴彼此走过了15年青春的故事。

游泳特长周潇齐在打架中遇到转学生尤咏慈,并对她一见钟情。从此,周潇齐..

电影《你的婚礼》的结局是:周潇齐和尤咏慈没有在一起。女主尤咏慈嫁给别人,周潇齐在尤咏慈的婚礼上,告别了美好的过去。《你的婚礼》由许光汉、章若楠主演,讲述了两个人在高中相识,在成长过程中相恋,陪伴彼此走过了15年青春的故事。

游泳特长周潇齐在打架中遇到转学生尤咏慈,并对她一见钟情。从此,周潇齐..- 92023-01-14《一不小心捡到爱》安心身世曝光,刚回家就遭到刺杀,被父亲斥责

《一不小心捡到爱》安心身世曝光,刚回家就遭到刺杀,被父亲斥责。《一不小心捡到爱》由赵露思饰演女主顾安心,这种小甜剧对赵露思来说就是本色出演,她太适合这样的人物了。赵露思虽然出演过很多类似的角色,但她却是抛剧脸,每一个角色都很有代入感。

顾安心一出场是一个快递小妹,她在一个暴雨的夜晚遇到了出车祸的..

《一不小心捡到爱》安心身世曝光,刚回家就遭到刺杀,被父亲斥责。《一不小心捡到爱》由赵露思饰演女主顾安心,这种小甜剧对赵露思来说就是本色出演,她太适合这样的人物了。赵露思虽然出演过很多类似的角色,但她却是抛剧脸,每一个角色都很有代入感。

顾安心一出场是一个快递小妹,她在一个暴雨的夜晚遇到了出车祸的..- 102023-01-14《重启之深渊疑冢》上映,重启小队险遭团灭,黑瞎子大战触手怪!

悬疑惊悚恐怖电影《重启之深渊疑冢》已经在网络视频平台上映播出了,该片由陈聚力执导,季晨、季肖冰联合主演,主要讲述了黑瞎子和解雨臣相遇神秘古寨,携手闯入深渊破解迷局,力破上古之争的故事!

和去年上映的《重启之蛇骨佛蜕》一样,《重启之深渊疑冢》依旧是一部以“黑瞎子”为主角的番外网大。拍番外网大似..

悬疑惊悚恐怖电影《重启之深渊疑冢》已经在网络视频平台上映播出了,该片由陈聚力执导,季晨、季肖冰联合主演,主要讲述了黑瞎子和解雨臣相遇神秘古寨,携手闯入深渊破解迷局,力破上古之争的故事!

和去年上映的《重启之蛇骨佛蜕》一样,《重启之深渊疑冢》依旧是一部以“黑瞎子”为主角的番外网大。拍番外网大似..