《跨过鸭绿江》高潮跌宕,喀秋莎火箭炮登场,名字傲娇战果惊人_我军

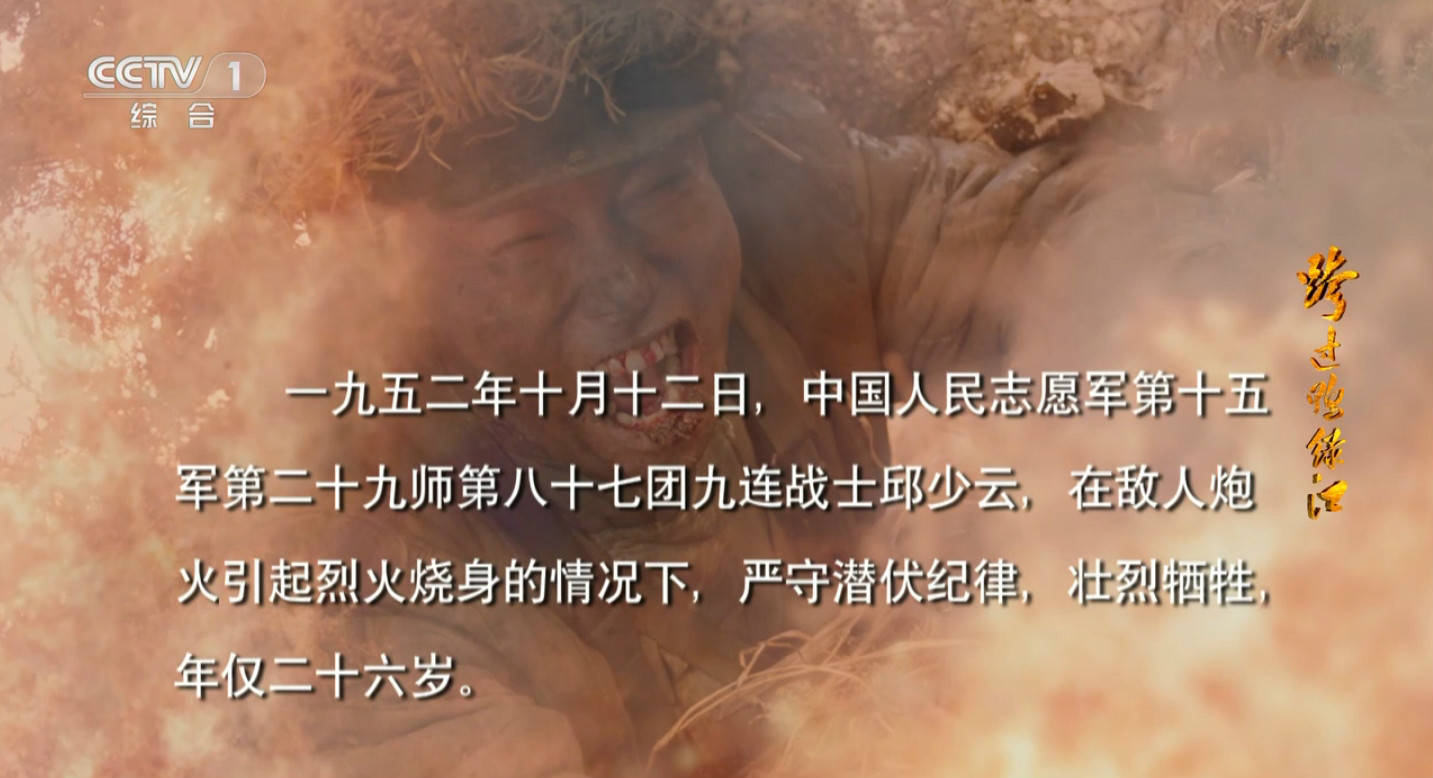

1月22日,电视剧《跨过鸭绿江》在央视网更新至了第37集。在这一集当中,邱少云同志正式登场,忍受烈火煎熬,纹丝不动,光荣牺牲,最终,我军为邱少云同志报仇,夺取了敌寇阵地。值得注意的是,邱少云同志牺牲之后,我军为邱少云同志报仇,出现了喀秋莎火箭炮“万箭齐发”的场面戏份。

对于《跨过鸭绿江》这部电视剧的铁杆剧迷们而言,喀秋莎火箭炮显然是大家最为期待的我军战斗装备之一。喀秋莎火箭炮登场亮相,意味着我军也有自己最震天的火箭炮装备了,可以实现对敌寇前沿阵地的全程炮火覆盖了。喀秋莎登场,意味着我军从枪战正式转为炮战。《跨过鸭绿江》当中,喀秋莎的这次集中亮相,也正式揭开了我军上甘岭战役的辉煌成绩。

可能会有青年剧迷不熟悉喀秋莎火箭炮,不妨简单介绍一下。先说“喀秋莎”。喀秋莎这个名字,在我们很多知青剧当中可以经常见到,显然对当时的一代人构成了巨大的影响。《喀秋莎》最早被大家熟知,是作为一首歌曲出现的。喀秋莎,作于1938年,由民谣歌手丽基雅·鲁斯兰诺娃首次演唱,马特维·勃兰切尔作曲,米哈伊尔·伊萨科夫斯基作词,是一首二战时期的经典歌曲。

《喀秋莎》这首歌,描绘的是春回大地时的美丽景色和一个名叫喀秋莎的姑娘对离开故乡去保卫边疆的情人的思念。这当然是一首爱情歌曲。这首歌曲,没有一般情歌的委婉、缠绵,而是节奏明快、简捷,旋律朴实、流畅,因而多年来被广泛传唱,深受欢迎。我们的很多知青剧当中,也经常会出现知青们传唱《喀秋莎》的桥段。

而“喀秋莎”则成为美女的象征。她和喀秋莎火箭炮发生关系,是在二战时期。当时,我们的盟友老苏制造出了这种火箭炮,但出于军事上的保密等原则,并未正式命名这款火箭炮。所以,在这款火箭炮发下去作战使用的时候,火箭炮上只标注了“K”字。火箭炮的使用者们,则因为这个字母,而想到了歌曲《喀秋莎》,继而,这款火箭炮被战士们称之为喀秋莎火箭炮。

继而,说一说喀秋莎火箭炮的性能和不足。喀秋莎火箭炮的正式型号是BM-13,这是一种多轨道的自行火箭炮。共有8条发射滑轨,一次齐射可发射口径为132毫米的火箭弹16发,最大射程8.5公里,既可单射,也可部分连射,或者一次齐射,装填一次齐射的弹药约需5~10分钟,一次齐射仅需7~10秒。运载车时速90公里。该炮射击火力凶猛,杀伤范围大,是一种大面积消灭敌人密集部队、压制敌火力配备和摧毁敌防御工事的有效武器。

不足的地方,就是喀秋莎火箭炮发射之后,升起的烟雾非常大,容易暴露,所以,这款火箭炮需要机动作战,首次开炮之后,需要马上撤离,避免被敌军飞机和火箭炮发现。《跨过鸭绿江》已经播出的剧情内容当中,细节非常好,极具真实力。为什么这么说呢?

在已经播出的剧情当中,喀秋莎火箭炮是夜间作战的,这其实是上甘岭战役等战役当中的重要作战模式。喀秋莎火箭炮先行隐藏在已经布局好的火力点内,等到夜间我军发起作战的时候,这群火箭炮才实现“万箭齐发”的局面。一两次炮火全覆盖,也就没敌军什么事儿了。若是白天作战,喀秋莎火箭炮必须机动灵活。

《跨过鸭绿江》当中已经出现的这款火箭炮,会在上甘岭战役当中承担重要作用。已经播出的剧情内容当中,上甘岭战役已经正式打响。敌寇拒绝和谈,试图在三角山一带对我们发起攻击。三角山,其实就是我们说的上甘岭。《跨过鸭绿江》接下来要播出的上甘岭战役当中,喀秋莎火箭炮估计会密集出现了。为何这么说呢?

正规新闻源的记载:在整个上甘岭战役期间,我军炮兵对敌炮战16次,配合步兵反击43次,配合步兵阻击39次,配合步兵袭击6次,对空作战792次,共计896次,取得了歼敌12801人的战果,占总歼敌人数2.5万余人的一半以上,此外,还击落击伤敌机74架,击毁击伤敌大口径火炮61门、坦克14辆。

当时,喀秋莎火箭炮车队的编号都是“84”,在路上遇到“84”编号的车队,所有战士和部队都会礼让道路。不知道这些历史细节,是否也会出现在《跨过鸭绿江》当中。其实,除了上甘岭战役之外,我军“最后一战”金城战役当中,也大面积应用喀秋莎火箭炮。金城战役,最终歼敌5.3万余人。不知道金城战役是否会出现在《跨过鸭绿江》当中,毕竟,我们的电视剧作品,是经常考虑兄弟邻邦的感受的。

- 12023-01-14《心灵法医》:36集毫不枯燥,治愈的让人流泪

“我想让世界知道你曾经活过。” ——《心灵法医》

这是一部让我留着泪,唯一一部从头看到尾的悬疑剧。

在错综复杂的案件之下,隐藏着更多人生的启迪,让人唏嘘,《心灵法医》就是这样一部“悬疑外壳,人性内核”的治愈剧作。

一、人性和治愈:

有温度的法医是暖流此次。聂远挑战了一个完全..

“我想让世界知道你曾经活过。” ——《心灵法医》

这是一部让我留着泪,唯一一部从头看到尾的悬疑剧。

在错综复杂的案件之下,隐藏着更多人生的启迪,让人唏嘘,《心灵法医》就是这样一部“悬疑外壳,人性内核”的治愈剧作。

一、人性和治愈:

有温度的法医是暖流此次。聂远挑战了一个完全..- 22023-01-14《瞄准》6.7分收官!高开低走只因拖沓注水,黄轩演技成高光看点

热播剧《瞄准》在争议声中正式收官,豆瓣评分从开播时的7.8分降到6.7分,这部57集的剧集少有地以狙击手为题材,开播时口碑爆表但后期节奏变慢,不少观众表示:“这部剧要是只有25集就完美了”。

争议声中,黄轩的演技却获得一致称赞,“抛开节奏拖沓的毛病,主演的演技在线,尤其黄轩电影级的表演值..

热播剧《瞄准》在争议声中正式收官,豆瓣评分从开播时的7.8分降到6.7分,这部57集的剧集少有地以狙击手为题材,开播时口碑爆表但后期节奏变慢,不少观众表示:“这部剧要是只有25集就完美了”。

争议声中,黄轩的演技却获得一致称赞,“抛开节奏拖沓的毛病,主演的演技在线,尤其黄轩电影级的表演值..- 32023-01-14电影《风平浪静》:将现实的残酷,小人物的悲哀,展现得淋漓尽致

他原本是前途无量被保送名牌大学的优等生。却因保送名额被自己的好友、副市长的儿子顶替,阴差阳错成为一名杀人犯,之后逃离故土十五年,成为不起眼的石雕师傅,直到母亲病故重返家乡,却惊讶地发现父亲不仅有了情人,私生子都五岁了。

当初受害者家唯一的女孩,已经在孤儿院长成亭亭玉立的少女,让他产生照顾她的..

他原本是前途无量被保送名牌大学的优等生。却因保送名额被自己的好友、副市长的儿子顶替,阴差阳错成为一名杀人犯,之后逃离故土十五年,成为不起眼的石雕师傅,直到母亲病故重返家乡,却惊讶地发现父亲不仅有了情人,私生子都五岁了。

当初受害者家唯一的女孩,已经在孤儿院长成亭亭玉立的少女,让他产生照顾她的..- 42023-01-14《山楂树之恋》:纯美青涩的爱情唤起时代记忆,人性本真的时代

从我遇见你的那一天起,我就在心里恳求你,如果生活是一条单行道,就请你从此走在我的前面,让我时时可以看到你;如果生活是一条双行道,就请你让我牵着你的手,穿行在茫茫人海里,永远不会走丢。 ---《山楂树之恋》

一位美籍非职业作家艾米,以1975年左右的文革时期为背景,根据身边人的故事写出一段..

从我遇见你的那一天起,我就在心里恳求你,如果生活是一条单行道,就请你从此走在我的前面,让我时时可以看到你;如果生活是一条双行道,就请你让我牵着你的手,穿行在茫茫人海里,永远不会走丢。 ---《山楂树之恋》

一位美籍非职业作家艾米,以1975年左右的文革时期为背景,根据身边人的故事写出一段..- 52023-01-14《山河月明》徐妙云感情生活一般,因为朱棣只爱没背景的妃子

徐妙云

电视剧《山河月明》中有一条线就是男主朱棣和由颖儿饰演的女主徐妙云的感情线,剧中朱棣夫妻二人经历陌路,之后感情急剧升华,最后到两人不能分离。徐妙云的原型是成祖的皇后徐氏,历史上乃一代贤后,他们的结合首先是政治联姻的需要,感情生活的快意与否,只是后世的艺术渲染罢了。

一、徐氏入..

徐妙云

电视剧《山河月明》中有一条线就是男主朱棣和由颖儿饰演的女主徐妙云的感情线,剧中朱棣夫妻二人经历陌路,之后感情急剧升华,最后到两人不能分离。徐妙云的原型是成祖的皇后徐氏,历史上乃一代贤后,他们的结合首先是政治联姻的需要,感情生活的快意与否,只是后世的艺术渲染罢了。

一、徐氏入..- 62023-01-14张爱玲《第一炉香》:始于欲望的“爱情”,清一色的悲剧收场

祖母,是晚清重臣李鸿章的女儿——张爱玲身系名门,大家之后。然而《清通鉴》有言:李鸿章无分老幼,张佩纶不是东西。

李鸿章在朝为官,将自己唯一女儿嫁给对头张佩纶,而且对方还是个三妻四妾的老头。这对“老少配”着实让人不解,但张佩纶之子却孕育了近代文坛上的女性传奇——足可慰藉愤懑之情绪。

..

祖母,是晚清重臣李鸿章的女儿——张爱玲身系名门,大家之后。然而《清通鉴》有言:李鸿章无分老幼,张佩纶不是东西。

李鸿章在朝为官,将自己唯一女儿嫁给对头张佩纶,而且对方还是个三妻四妾的老头。这对“老少配”着实让人不解,但张佩纶之子却孕育了近代文坛上的女性传奇——足可慰藉愤懑之情绪。

..- 72023-01-14《沙海》官宣启动,概念海报曝光!由南派三叔同名原著小说改编

《沙海》官宣启动了,概念海报曝光!这是由南派三叔同名原著小说改编的,讲的就是吴邪的反击,黎簇被袭,背被割伤成地图,从而引出吴邪向所有事情幕后黑手(汪派)的一系列反攻大计划。

吴邪用可怖的事情逼黎簇走进计划,带他到沙漠历险,然后放他回家,给他寄武器尸体和怪蛇,让敌人认为黎簇经历并知道了很重要的..

《沙海》官宣启动了,概念海报曝光!这是由南派三叔同名原著小说改编的,讲的就是吴邪的反击,黎簇被袭,背被割伤成地图,从而引出吴邪向所有事情幕后黑手(汪派)的一系列反攻大计划。

吴邪用可怖的事情逼黎簇走进计划,带他到沙漠历险,然后放他回家,给他寄武器尸体和怪蛇,让敌人认为黎簇经历并知道了很重要的..- 82023-01-14电影《你的婚礼》的结局

电影《你的婚礼》的结局是:周潇齐和尤咏慈没有在一起。女主尤咏慈嫁给别人,周潇齐在尤咏慈的婚礼上,告别了美好的过去。《你的婚礼》由许光汉、章若楠主演,讲述了两个人在高中相识,在成长过程中相恋,陪伴彼此走过了15年青春的故事。

游泳特长周潇齐在打架中遇到转学生尤咏慈,并对她一见钟情。从此,周潇齐..

电影《你的婚礼》的结局是:周潇齐和尤咏慈没有在一起。女主尤咏慈嫁给别人,周潇齐在尤咏慈的婚礼上,告别了美好的过去。《你的婚礼》由许光汉、章若楠主演,讲述了两个人在高中相识,在成长过程中相恋,陪伴彼此走过了15年青春的故事。

游泳特长周潇齐在打架中遇到转学生尤咏慈,并对她一见钟情。从此,周潇齐..- 92023-01-14《一不小心捡到爱》安心身世曝光,刚回家就遭到刺杀,被父亲斥责

《一不小心捡到爱》安心身世曝光,刚回家就遭到刺杀,被父亲斥责。《一不小心捡到爱》由赵露思饰演女主顾安心,这种小甜剧对赵露思来说就是本色出演,她太适合这样的人物了。赵露思虽然出演过很多类似的角色,但她却是抛剧脸,每一个角色都很有代入感。

顾安心一出场是一个快递小妹,她在一个暴雨的夜晚遇到了出车祸的..

《一不小心捡到爱》安心身世曝光,刚回家就遭到刺杀,被父亲斥责。《一不小心捡到爱》由赵露思饰演女主顾安心,这种小甜剧对赵露思来说就是本色出演,她太适合这样的人物了。赵露思虽然出演过很多类似的角色,但她却是抛剧脸,每一个角色都很有代入感。

顾安心一出场是一个快递小妹,她在一个暴雨的夜晚遇到了出车祸的..- 102023-01-14《重启之深渊疑冢》上映,重启小队险遭团灭,黑瞎子大战触手怪!

悬疑惊悚恐怖电影《重启之深渊疑冢》已经在网络视频平台上映播出了,该片由陈聚力执导,季晨、季肖冰联合主演,主要讲述了黑瞎子和解雨臣相遇神秘古寨,携手闯入深渊破解迷局,力破上古之争的故事!

和去年上映的《重启之蛇骨佛蜕》一样,《重启之深渊疑冢》依旧是一部以“黑瞎子”为主角的番外网大。拍番外网大似..

悬疑惊悚恐怖电影《重启之深渊疑冢》已经在网络视频平台上映播出了,该片由陈聚力执导,季晨、季肖冰联合主演,主要讲述了黑瞎子和解雨臣相遇神秘古寨,携手闯入深渊破解迷局,力破上古之争的故事!

和去年上映的《重启之蛇骨佛蜕》一样,《重启之深渊疑冢》依旧是一部以“黑瞎子”为主角的番外网大。拍番外网大似..