豆瓣8.8年度国产片最佳过誉了,但这小众体育片拍出了最现实扎心的“少年的你”_纪录片

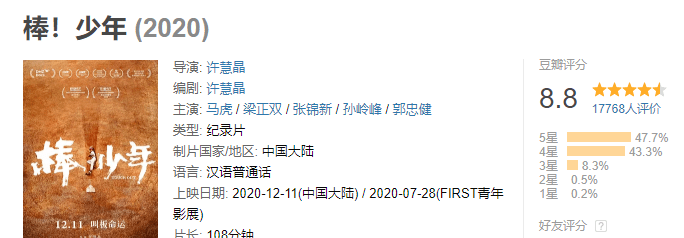

上周末有一部名为《棒!少年》的纪录片默默上映。虽然票房成绩不好,6天才350万,但评分特别高,豆瓣8.8的成绩是目前为止今年国产片最佳了。

在今年的FIRST青年电影展上,该片就掀起了很多讨论,最后拿到了最佳纪录长片奖。所以这部纪录片在文艺影迷中间还是很有讨论度的,而且普遍都给了高分,只是没有获得更大众层面的关注。

除了纪录片这个形式对普通观众来说比较冷门外,可能题材的冷门也是个原因。导演拍的是一群打棒球的少年,这项运动对大部分内地观众来说确实有点小众。

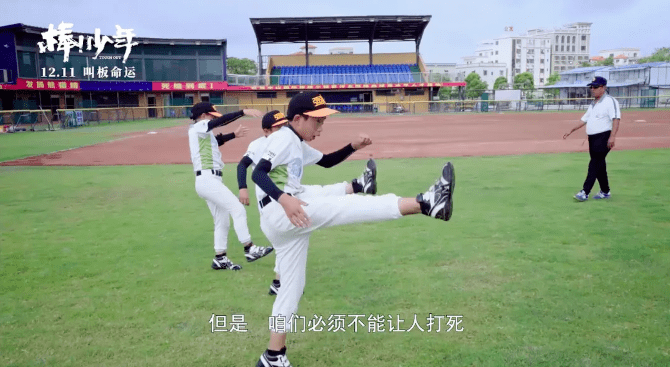

从纪录片里呈现的观感来看,导演自己或许也不是很了解棒球。既没有规则科普,也没有用镜头去抓比赛的现场感以向观众传达这项运动的魅力。零散展现挥动棒球棍、投球、跑垒这些常识性的动作,就是这部纪录片中关于“体育”部分的全部了。片中的教练一直喊要有团队精神,但对不了解这项运动的观众来说也get不到为什么。

所以和预期不太一样,这并不是日本甲子园棒球赛那样的热血番,“棒”不是重点,“少年”才是主角。

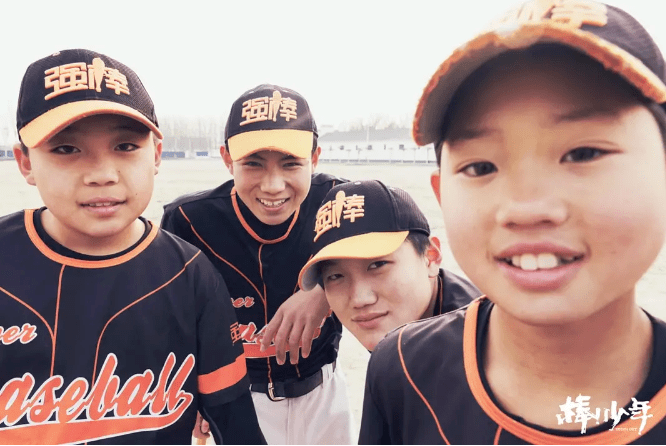

这群打棒球的孩子,来历都很特殊。他们或是家里极度贫困,或者是孤儿,因为身体条件还不错,被北京的爱心棒球培训基地选过来培养,成为中国棒球的“种子选手”。

片中对棒球基地没有做过多介绍,根据各种新闻报道里的信息来看,这个基地的负责人是前国家棒球队队长孙岭峰,他退役后担任过江苏棒球队总教练,也参与运营过中国棒球联赛,现在专职来做这个爱心棒球项目。

说是爱心项目,其实也不是完全没有商业运作。片中有很多孙岭峰带着孩子们参加商业活动的片段,在他自己的愿景里,除了希望培养出职业选手,也打算把那些不能走职业路线的孩子们吸纳成自己的员工。

当然这也是可以理解的,孩子们从一无所有的原生家庭走出来,吃住都免费,而且也解决了他们在北京上学的问题。有钱才能为这些少年们搭建一条通向新未来的跑道。

在这个爱心联盟的努力下,孩子们也有了去美国参加少年棒球比赛的机会。这对山村少年们来说极大地开阔了视野。

贫困少年打棒球,和前两年被热烈讨论的凉山孤儿练格斗的新闻一样,有很多故事可以讲。导演也抓住了他们身上的故事性,表现出少年们稚嫩外表和忧郁内心之间的反差,然后折射出一些社会问题。

片中两个主要人物的选择,也有一些精心设计的意思,他们的命运有着相似悲情,但性格却截然相反,形成了有趣的对比。

少年之一马虎来自宁夏的一个贫困农村,妈妈刚生下他就跑了,爸爸出去打工常年不回家,奶奶眼睛不好,一个人把他艰难带大。靠着左邻右舍的救济,马虎才勉强有饭吃有衣服穿。

马虎的状态完全是个“刺头”,精力旺盛、爱动好斗,不知道尊重别人,更没有纪律性可言。基地的教练、学校的老师、一起练球的小伙伴们提起他都很头疼。

另一个小少年梁正双出生在河北农村,父亲在他出生前就因为急性脑溢血去世了,母亲在生下孩子后跑了。梁正双本来有个双胞胎哥哥,大伯觉得实在养不起两个孩子,就打算送一个给别人养。当时本来是把梁正双抱出去,结果人家嫌他体格太小怕不好养,就换成了把哥哥送走。

小双的性格比较内敛敏感,遇到不开心的事就自己沉默不语。

这两个少年各自的故事,以及相互之间的冲突,是整部纪录片的核心。为了完整展现他们的个性,导演跟拍了他们在北京基地、广东集训基地的日常生活,回老家的经历,以及去美国比赛的过程。

在球场上,马虎和小双的个性深深影响了他们的球风。马虎热血冲动,力量感强,有胜负欲,有体育竞技需要的外放个性。但横冲直撞的性格让他无法好好沉下心练习技术,教练们觉得他的急躁性子还要磨炼,时常把马虎扔到一边不许训练,以此作为惩罚。

小双倒是能沉下心练习,而且他技术很全面,但时不时就躲球,没有进攻性,教练们都想让他学学马虎的冲劲。

跟随导演的记录看了他们的家庭背景之后会发现,“双虎组合”在内心深处都有和表面性格不一样的反差。

马虎看起来不合群,但极其渴望得到别人的认同,在基地里他念叨得最多的一句话就是“他们都不服我”。回到家乡村里的小学,同学老师都争相出来看这个被带到北京的“天选之子”,满脸羡慕。感受到众人热情的马虎,脸上眼里瞬间就有了真正开心的情绪。

他永远带着刺去和别人交往,实际上也是家庭原因造成的,没有人告诉他如何感知爱,以及去爱别人。教练们虽然对他不错,但也有粗暴体罚和语言刺激。长期被冷漠对待,所以马虎一直处于感知和表达双向障碍的状态。

这个“刺头”内心其实很敏感也很脆弱,而且极度缺乏安全感。他害怕自己一个人睡,没人愿意和他睡一间宿舍,就把一个玩偶紧紧绑在身上,这样才有安全感。

某些时刻,马虎甚至有些诗人气质,他介绍自己时说“我在人生的十字路口走丢了,被捡来了棒球队”,发泄情绪是说“我只是一条流浪狗”,一副年纪不大但已经看透人生的样子。

腼腆内向的小双其实特别坚强早熟,他对于自己小时候如何体弱,以及差点被送人的经历一清二楚,而且能淡定地讲给小伙伴听。

养过自己、内心认定最亲最爱的伯伯得了胃癌,他想尽办法去筹钱。一个十一二岁的孩子,听说孤儿身份有补助,孤身跑去相关部门讨要说法。但因为他的母亲下落不明,没有双亲的死亡证明,所以不能认定为孤儿。这件事也成为小双的一个心结。

本该享受人生的年纪,却默默扛下生活不易的所有情绪,因此得了抑郁症。

两个少年的直接矛盾,是马虎挑起的。他口不择言对小双喊“你爸在那挂着”,一下子戳到了人家的痛处。但心直口快的马虎其实内心很善良也很温暖,在美国比赛时输球了,小双觉得浪费了特别好的机会,大哭不止,马虎端着汉堡薯条安慰他:“输球不是你的错”。还拿自己的袖子默默帮他擦眼泪。

面对失败,两个少年又再次展现出反差。小双陷入颓丧情绪,逃回老家,觉得自己人生很失败,对不起很多人。马虎则觉得人生还有很多机会,不要沮丧。

成长经历到底会对一个人产生怎样的影响?这两个孩子灰色的童年,会让每一个安处舒适圈的成人为之心塞。

心理的干预是很有用的,马虎受到一点激励,也会去想如何在球场上更努力,用成绩去改变命运。可惜就纪录片的内容来看,棒球基地没有安排专门的心理辅导师,孩子们要摆脱负面情绪、改掉不好的习惯,都是靠教练大喊“你要为集体牺牲”,“你要想想以后怎么办”,然后边哭边开始训练。

孩子沉重的心理阴影和负担,不是用冰冷粗糙强喂鸡汤就可以治愈的。

除了和自己的情绪作斗争,他们也要面临外部环境剧烈变化带来的刺激。纪录片的拍摄时间始于2017年冬天,当时北京为了搞城市治理,在郊区大规模拆迁,很多外地人都无家可归。这群孩子们也面临没有地方住、没有地方训练,不知道现在上的小学下学期还能不能接着来的困境。

片中有一处声音上的细节:孩子们在训练,周围是建筑工地打桩机的声音。球场承载着未来,但城市却容不下球场。这个情况不止发生在北京郊区,在他们去集训的广东中山也是如此。场地说拆迁就拆迁,孩子们训练完得知这个消息,集体向球场三鞠躬表达感谢。

另一方面,从贫困山区走到北京、纽约这样的大都市,极大的差距也很难让他们顺理成章快速适应。

再想远一些,随着年龄渐长,少年队不能打了,万一没有成职业选手,那么未来就更加不确定了。他们又将以怎样的心态来面对这一切?

城乡差距、城市化进程给普通人的压力,原生家庭的负担,人生的当下与未来,这些对成年人来说都无比复杂且沉重的问题,少年们都需要独自去面对。

但可惜的是,这些问题在片中都没有被说透。导演展示了一群少年如何贫困,如何在打棒球上努力,但并没有触及到他们内心的真实想法。

甚至棒球对少年们来说意味着什么,也说得潦草含糊。片中完全没有介绍这个棒球爱心基地的背景,孩子们如何被选中的?又是怎样看待这项运动的?棒球队有着怎样完备的制度、架构和规划?这些规划是不是符合及尊重孩子们自己的想法?影片都没有挖掘及交代清楚。

整个故事过于聚焦两个小男孩的命途多舛,拍摄又很客观冷静。宣传口号说影片的核心是看这群少年如何“叫板命运”,但蜀黍只看到了他们命运有多惨,没感受到如何叫板。

想来还是导演没有沉浸到这个集体里,他的目的更多是以旁观者的视角挖掘故事。

去年获得奥斯卡最佳纪录长片提名的《滑板少年》,明显就更真情实感一些。导演拍和自己一起玩滑板的朋友,也让每个人面对镜头重新审视了自己的人生。滑板对这群底层青年的意义,以及磨难如何塑造一个人,都展现得生动具体。

能聚焦这样一项小众运动和这样一群边缘少年,《棒!少年》在娱乐和“正能量”充斥的国产片中的确难能可贵。可如果只是把一些悲惨的人生故事放大,那孩子们或许又成了噱头之下的“工具人”。

他们需要的不是被认识被同情,他们需要看到能真正去笃定和相信的希望。

对于屏幕之外的观众而言,人间已经有太多无能为力,了解和围观体育运动的意义,是让人感受到热爱和梦想带来的起死回生、朝气勃发。

给予希望这件事,棒球少年们需要,关心他们的观众也需要。

据传导演还会用素材剪出一个6集的剧版,期待会有想要的答案吧。无论如何,祝福这群少年们都打出自己的天地,拥有一个真正快乐美好的人生。

- 12023-01-14《心灵法医》:36集毫不枯燥,治愈的让人流泪

“我想让世界知道你曾经活过。” ——《心灵法医》

这是一部让我留着泪,唯一一部从头看到尾的悬疑剧。

在错综复杂的案件之下,隐藏着更多人生的启迪,让人唏嘘,《心灵法医》就是这样一部“悬疑外壳,人性内核”的治愈剧作。

一、人性和治愈:

有温度的法医是暖流此次。聂远挑战了一个完全..

“我想让世界知道你曾经活过。” ——《心灵法医》

这是一部让我留着泪,唯一一部从头看到尾的悬疑剧。

在错综复杂的案件之下,隐藏着更多人生的启迪,让人唏嘘,《心灵法医》就是这样一部“悬疑外壳,人性内核”的治愈剧作。

一、人性和治愈:

有温度的法医是暖流此次。聂远挑战了一个完全..- 22023-01-14《瞄准》6.7分收官!高开低走只因拖沓注水,黄轩演技成高光看点

热播剧《瞄准》在争议声中正式收官,豆瓣评分从开播时的7.8分降到6.7分,这部57集的剧集少有地以狙击手为题材,开播时口碑爆表但后期节奏变慢,不少观众表示:“这部剧要是只有25集就完美了”。

争议声中,黄轩的演技却获得一致称赞,“抛开节奏拖沓的毛病,主演的演技在线,尤其黄轩电影级的表演值..

热播剧《瞄准》在争议声中正式收官,豆瓣评分从开播时的7.8分降到6.7分,这部57集的剧集少有地以狙击手为题材,开播时口碑爆表但后期节奏变慢,不少观众表示:“这部剧要是只有25集就完美了”。

争议声中,黄轩的演技却获得一致称赞,“抛开节奏拖沓的毛病,主演的演技在线,尤其黄轩电影级的表演值..- 32023-01-14电影《风平浪静》:将现实的残酷,小人物的悲哀,展现得淋漓尽致

他原本是前途无量被保送名牌大学的优等生。却因保送名额被自己的好友、副市长的儿子顶替,阴差阳错成为一名杀人犯,之后逃离故土十五年,成为不起眼的石雕师傅,直到母亲病故重返家乡,却惊讶地发现父亲不仅有了情人,私生子都五岁了。

当初受害者家唯一的女孩,已经在孤儿院长成亭亭玉立的少女,让他产生照顾她的..

他原本是前途无量被保送名牌大学的优等生。却因保送名额被自己的好友、副市长的儿子顶替,阴差阳错成为一名杀人犯,之后逃离故土十五年,成为不起眼的石雕师傅,直到母亲病故重返家乡,却惊讶地发现父亲不仅有了情人,私生子都五岁了。

当初受害者家唯一的女孩,已经在孤儿院长成亭亭玉立的少女,让他产生照顾她的..- 42023-01-14《山楂树之恋》:纯美青涩的爱情唤起时代记忆,人性本真的时代

从我遇见你的那一天起,我就在心里恳求你,如果生活是一条单行道,就请你从此走在我的前面,让我时时可以看到你;如果生活是一条双行道,就请你让我牵着你的手,穿行在茫茫人海里,永远不会走丢。 ---《山楂树之恋》

一位美籍非职业作家艾米,以1975年左右的文革时期为背景,根据身边人的故事写出一段..

从我遇见你的那一天起,我就在心里恳求你,如果生活是一条单行道,就请你从此走在我的前面,让我时时可以看到你;如果生活是一条双行道,就请你让我牵着你的手,穿行在茫茫人海里,永远不会走丢。 ---《山楂树之恋》

一位美籍非职业作家艾米,以1975年左右的文革时期为背景,根据身边人的故事写出一段..- 52023-01-14《山河月明》徐妙云感情生活一般,因为朱棣只爱没背景的妃子

徐妙云

电视剧《山河月明》中有一条线就是男主朱棣和由颖儿饰演的女主徐妙云的感情线,剧中朱棣夫妻二人经历陌路,之后感情急剧升华,最后到两人不能分离。徐妙云的原型是成祖的皇后徐氏,历史上乃一代贤后,他们的结合首先是政治联姻的需要,感情生活的快意与否,只是后世的艺术渲染罢了。

一、徐氏入..

徐妙云

电视剧《山河月明》中有一条线就是男主朱棣和由颖儿饰演的女主徐妙云的感情线,剧中朱棣夫妻二人经历陌路,之后感情急剧升华,最后到两人不能分离。徐妙云的原型是成祖的皇后徐氏,历史上乃一代贤后,他们的结合首先是政治联姻的需要,感情生活的快意与否,只是后世的艺术渲染罢了。

一、徐氏入..- 62023-01-14张爱玲《第一炉香》:始于欲望的“爱情”,清一色的悲剧收场

祖母,是晚清重臣李鸿章的女儿——张爱玲身系名门,大家之后。然而《清通鉴》有言:李鸿章无分老幼,张佩纶不是东西。

李鸿章在朝为官,将自己唯一女儿嫁给对头张佩纶,而且对方还是个三妻四妾的老头。这对“老少配”着实让人不解,但张佩纶之子却孕育了近代文坛上的女性传奇——足可慰藉愤懑之情绪。

..

祖母,是晚清重臣李鸿章的女儿——张爱玲身系名门,大家之后。然而《清通鉴》有言:李鸿章无分老幼,张佩纶不是东西。

李鸿章在朝为官,将自己唯一女儿嫁给对头张佩纶,而且对方还是个三妻四妾的老头。这对“老少配”着实让人不解,但张佩纶之子却孕育了近代文坛上的女性传奇——足可慰藉愤懑之情绪。

..- 72023-01-14《沙海》官宣启动,概念海报曝光!由南派三叔同名原著小说改编

《沙海》官宣启动了,概念海报曝光!这是由南派三叔同名原著小说改编的,讲的就是吴邪的反击,黎簇被袭,背被割伤成地图,从而引出吴邪向所有事情幕后黑手(汪派)的一系列反攻大计划。

吴邪用可怖的事情逼黎簇走进计划,带他到沙漠历险,然后放他回家,给他寄武器尸体和怪蛇,让敌人认为黎簇经历并知道了很重要的..

《沙海》官宣启动了,概念海报曝光!这是由南派三叔同名原著小说改编的,讲的就是吴邪的反击,黎簇被袭,背被割伤成地图,从而引出吴邪向所有事情幕后黑手(汪派)的一系列反攻大计划。

吴邪用可怖的事情逼黎簇走进计划,带他到沙漠历险,然后放他回家,给他寄武器尸体和怪蛇,让敌人认为黎簇经历并知道了很重要的..- 82023-01-14电影《你的婚礼》的结局

电影《你的婚礼》的结局是:周潇齐和尤咏慈没有在一起。女主尤咏慈嫁给别人,周潇齐在尤咏慈的婚礼上,告别了美好的过去。《你的婚礼》由许光汉、章若楠主演,讲述了两个人在高中相识,在成长过程中相恋,陪伴彼此走过了15年青春的故事。

游泳特长周潇齐在打架中遇到转学生尤咏慈,并对她一见钟情。从此,周潇齐..

电影《你的婚礼》的结局是:周潇齐和尤咏慈没有在一起。女主尤咏慈嫁给别人,周潇齐在尤咏慈的婚礼上,告别了美好的过去。《你的婚礼》由许光汉、章若楠主演,讲述了两个人在高中相识,在成长过程中相恋,陪伴彼此走过了15年青春的故事。

游泳特长周潇齐在打架中遇到转学生尤咏慈,并对她一见钟情。从此,周潇齐..- 92023-01-14《一不小心捡到爱》安心身世曝光,刚回家就遭到刺杀,被父亲斥责

《一不小心捡到爱》安心身世曝光,刚回家就遭到刺杀,被父亲斥责。《一不小心捡到爱》由赵露思饰演女主顾安心,这种小甜剧对赵露思来说就是本色出演,她太适合这样的人物了。赵露思虽然出演过很多类似的角色,但她却是抛剧脸,每一个角色都很有代入感。

顾安心一出场是一个快递小妹,她在一个暴雨的夜晚遇到了出车祸的..

《一不小心捡到爱》安心身世曝光,刚回家就遭到刺杀,被父亲斥责。《一不小心捡到爱》由赵露思饰演女主顾安心,这种小甜剧对赵露思来说就是本色出演,她太适合这样的人物了。赵露思虽然出演过很多类似的角色,但她却是抛剧脸,每一个角色都很有代入感。

顾安心一出场是一个快递小妹,她在一个暴雨的夜晚遇到了出车祸的..- 102023-01-14《重启之深渊疑冢》上映,重启小队险遭团灭,黑瞎子大战触手怪!

悬疑惊悚恐怖电影《重启之深渊疑冢》已经在网络视频平台上映播出了,该片由陈聚力执导,季晨、季肖冰联合主演,主要讲述了黑瞎子和解雨臣相遇神秘古寨,携手闯入深渊破解迷局,力破上古之争的故事!

和去年上映的《重启之蛇骨佛蜕》一样,《重启之深渊疑冢》依旧是一部以“黑瞎子”为主角的番外网大。拍番外网大似..

悬疑惊悚恐怖电影《重启之深渊疑冢》已经在网络视频平台上映播出了,该片由陈聚力执导,季晨、季肖冰联合主演,主要讲述了黑瞎子和解雨臣相遇神秘古寨,携手闯入深渊破解迷局,力破上古之争的故事!

和去年上映的《重启之蛇骨佛蜕》一样,《重启之深渊疑冢》依旧是一部以“黑瞎子”为主角的番外网大。拍番外网大似..